- 9 сентября, 2025

Как агрострахование спасло от разорения

Вырастить новое отношение к страхованию рисков — нетривиальная задача, которая постепенно решается в агростраховании. Осознанный подход агрария к страховой защите своего бизнеса формируется и становится фактором будущего развития этого направления, — рассказывает президент Национального союза агростраховщиков, независимый член Президиума ВСС Корней Биждов.

ССТ: Первое полугодие 2025 года позади — что можно сказать о его итогах для системы агрострахования?

Корней Биждов: Оперативные результаты показали, что система агрострахования в России в целом развивается поступательно и стабильно. Обеспеченная за 6 месяцев страхованием площадь сева осталась почти на прежнем уровне — 7,4 млн га против 7,7 млн га годом ранее, несмотря на начавшийся в этом году переход к новым условиям господдержки, включающий сокращение мер стимулирования. Агрострахование в рабочем порядке проходит этот очередной «тест», в результате которого во взаимоотношениях аграриев и страховщиков должны произойти качественные изменения. Все более растущую роль будет играть осознанный подход аграриев к использованию страхования для сохранения стабильности своего производства.

Одним из главных итогов нашей работы за последние месяцы является дальнейшее расширение региональной вовлеченности. В первом полугодии 72 региона РФ приняли участие в системе агрострахования с господдержкой. По итогам года ожидаем еще больше. Стоит отметить, что в 2024 году впервые к системе присоединились 78 регионов — в их число вошел даже Камчатский край.

ССТ: Иными словами, почти все регионы РФ уже охвачены?

К. Б.: Да, за пределами системы страховой защиты АПК пока остались самые северные субъекты, в силу их специфики. Остальные уже подключились, но процесс идет с разной скоростью.

В Центральном Черноземье, на юге России и в Поволжье сформировалась группа субъектов со стабильно активным развитием агрострахования, где охват страховой защитой выше среднего по стране. Региональные органы АПК предпринимают здесь самые результативные действия, чтобы вместе с Минсельхозом России и НСА развивать механизмы страховой защиты в помощь аграриям.

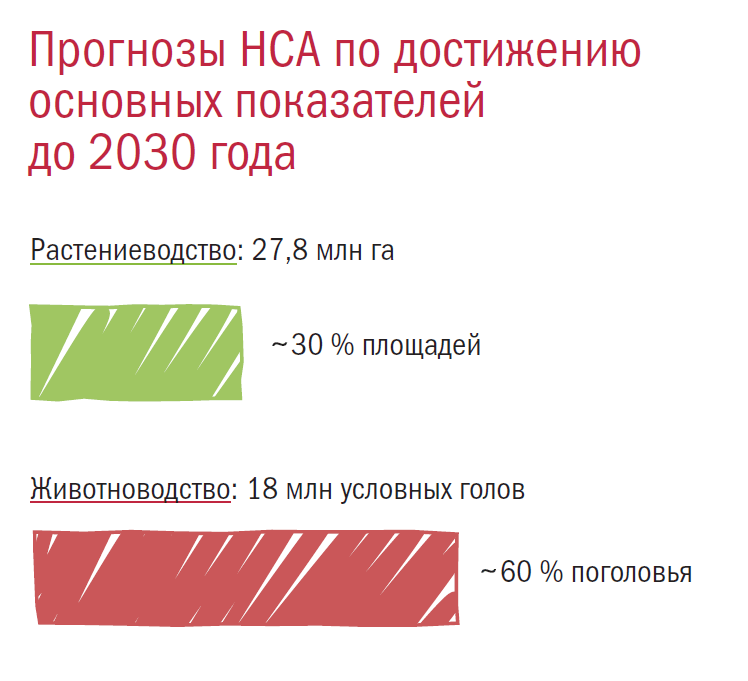

В целом по России в 2024 году мы вышли почти на 20 % охвата посевных площадей. Напомню, что, например, в 2018 году охват составлял 1,5 %. В 26 регионах охват растениеводства страховой защитой выше общероссийского уровня — вплоть до 50 %. Но еще есть и более 40 регионов, где охват ниже. Мы будем и дальше концентрировать усилия в направлении раскрытия потенциала регионов с показателями ниже общероссийского.

ССТ: Какие страховые программы пользуются наибольшим спросом у аграриев? Почему?

К. Б.: Конечно, традиционно наиболее востребовано страхование животноводства. Охват страхованием с господдержкой всех видов сельхозживотных уже составляет около 50 % сельхозпоголовья РФ.

Агрострахование в абочем порядке проходит «тест», в результате которого во взаимоотношениях аграриев и страховщиков должны произойти качественные изменения.

Стимулами к использованию страховых механизмов, конечно, остаются угрозы африканской чумы свиней и птичьего гриппа. Вспышки этих болезней приводят к полной утрате всего поголовья и фактическому разорению средних и малых производителей.

В 2024 году впервые было застраховано 30 % крупного рогатого скота. Это направление раньше было в основном за периметром агрострахования: считалось, что для него не характерны такие болезни, которые «обнуляют» производство. Но заинтересовать производителей КРС помогли стимулирующие меры в форме повышения так называемой «субсидии на литр молока». И оказалось, что ситуация не так благополучна: в 2024 году производители КРС получили 710 млн руб. страхового возмещения за утрату поголовья как раз из-за инфекционных болезней. В частности, у нас стал распространяться бруцеллез. Выявлены очаги в разных регионах, в том числе в Поволжье.

В части растениеводства продолжают пользоваться примерно равным спросом обе программы — «мультирисковая» и «ЧС».

ССТ: А что происходит с садами? В последние два года вопрос об их страховой защите поднимался неоднократно, в том числе на уровне Правительства России.

К. Б.: Эта тема уже не первый год находится на контроле у Минсельхоза РФ и Совета Федерации. НСА проделала существенную работу с отраслевыми союзами садоводов, региональными Минсельхозами и с научным сообществом. Результаты мы представили в Минсельхоз России и садоводческому сообществу. Был отработан запрос аграриев на то, чтобы программа страхования соответствовала потребностям интенсивного садоводства, которое активно развивается в нашей стране в последнее десятилетие.

Итог — с 30 мая этого года вступила в силу новая методика Минсельхоза России, разработанная на основе предложений НСА. Теперь садоводы могут страховать урожай с учетом специфики расчета урожайности садов интенсивного типа и возможности утраты качества плодов, риск, которой еще не страховался в нашей стране никогда.

Развитие агрострахования: основные направления и приоритетные задачи

- Совершенствование и внедрение новых страховых программ для расширения охвата отраслевых направлений АПК страховой защитой:

— страхование урожая многолетних насаждений;

— страхование товарной аквакультуры;

— индексное страхование сельхозкультур.

- Совершенствование процедур страхования для повышения качества страховой защиты аграриев и привлекательности агрострахования:

— сокращение сроков выплаты по программе «Мультириск»;

— упрощение порядка подтверждения ряда опасных явлений по программе «Мультириск»;

— развитие цифровизации агрострахования;

— информационно-разъяснительная работа.

Бывают случаи, когда аграрий получил урожай в запланированном объеме, но в силу погодных условий качество плодов снизилось — такие яблоки можно продать только на переработку или на корм свиньям, и хозяйство существенно теряет доход. Такой риск теперь тоже возможно застраховать.

ССТ: Можно ли сказать, что теперь все запросы аграриев удовлетворены?

К. Б.: В целом основные проблемы сняты, хотя предстоит еще большой путь к пониманию садоводами необходимости страхования рисков.

Основные проблемы в страховании садоводства сняты, хотя предстоит еще большой путь к осознанию садоводами необходимости защиты рисков

В июне состоялся большой разговор вместе с Минсельхозом России с садоводами и региональными Минсельхозами на площадке форума «ПРО ЯБЛОКО» в Минеральных Водах. Мы услышали, что садоводы теперь обозначают какие-то другие проблемы — более, так скажем, бюрократического характера, которые непосредственно организации страховой защиты рисков конкретных предприятий не препятствуют. Такой подход свидетельствует о принципиальном нежелании ряда даже крупных садоводов страховаться под различными предлогами. При этом у них остается уверенность, что государство обязано им помогать прямыми бюджетными вливаниями при полной гибели урожая, как это имело место весной прошлого года. Но эти патерналистские ожидания должны меняться.

Тема остается «на карандаше» у рабочей группы Совета Федерации по вопросам развития сельхозстрахования, созданной в начале 2025 года, нами запланированы разъяснительные мероприятия. И самое главное — начала накапливаться практика возмещения убытков: страховые выплаты садоводам и виноградарям за ущерб от природных бедствий, понесенный в 2024 году, составили не менее 159 млн руб.

ССТ: В прошлом году по агрострахованию были произведены рекордные выплаты. Что можно сказать про текущий год — насколько эффективно сработали страховщики?

К. Б.: Да, в 2024 году агростраховщики перечислили сельхозпроизводителям 8,8 млрд руб. страховых выплат, в первом полугодии этого года — уже не менее 5,2 млрд руб.

2025 год — более благоприятный. К началу августа режим ЧС, связанный с ущербом АПК, объявлен 11 раз в 9 регионах. В основном сказались заморозки и засуха на юге России. Но масштаб чрезвычайных ситуаций сейчас значительно меньше.

В июне состоялся большой разговор вместе с Минсельхозом России, с садоводами и региональными Минсельхозами на площадке форума «ПРО ЯБЛОКО» в Минеральных Водах.

Для сравнения — в прошлом году столько ЧС было объявлено к 15 мая, а всего за год — 34 раза в 27 регионах. Тогда был первый массовый опыт урегулирования убытков по программе «ЧС», агростраховщики выплатили более 1,5 млрд руб. в ускоренном режиме — почти за месяц.

Опыт был закреплен в НСА в виде отработанного алгоритма: мы прописали, что должны делать после объявления ЧС НСА, Минсельхоз региона, аграрии и страховщики. Главное, что обеспечивает ускоренное урегулирование — это оперативный обмен информацией. Также важны технология администрирования, документооборота между всеми структурами. Этот опыт применяется сейчас. Так, к 10 августа по программе «ЧС» по заморозкам и засухе этого года перечислено 234 млн руб.

Урегулирование убытка по мультирисковой программе предполагает более спокойный режим, но выплаты выше в несколько раз, хотя они и приходят позже. Сейчас мы работаем над рядом улучшений порядка урегулирования по этой программе, это еще повысит ее привлекательность.

ССТ: Можно ли говорить, что агрострахование выходит на новый уровень развития?

К. Б.: Этот перелом мы наблюдаем в последние два года. Благодаря мерам Минсельхоза России и регионов, НСА, сельхозпроизводители по-другому начали смотреть на агрострахование, перестали в массе воспринимать его как «довесок». Подавляющее большинство тех, кто получил выплаты, уже не надо убеждать страховаться. Повысились требования в подходах к выбору программ страхования, изменился уровень взаимодействия между страховщиками и аграриями: оно уже происходит как бы в другой интонации, на другой скорости, на другом технологическом уровне.

Вот это и есть новое качество: осознанный подход агрария к страховой защите своего бизнеса. И он тоже становится одним из главных факторов развития агрострахования.

ССТ: Нужно ли развивать какие-то новые виды агрострахования?

К. Б.: Однозначно, да. Кроме страхования многолетних, о котором мы говорили выше, есть еще ряд специфических направлений. В рамках рабочей группы Совета Федерации прошло подробное обсуждение страхования товарной аквакультуры. Это направление остается для нас актуальным и в горизонте 2026 года — предстоит решить ряд нелегких проблем, вытекающих из вопросов организации рыборазводного производства, которые создают барьеры для развития страхования.

Главное, что обеспечивает ускоренное урегулирование — это оперативный обмен информацией. Этот опыт применяется сейчас

Страхование тепличных хозяйств — еще одна тема, которая не первый год обсуждается с профильной отраслью, она тоже потребует иного подхода к методикам и тарифам.

Следующий этап развития, согласно нашему видению, будет связан с цифровым переходом в целом в процессах отрасли АПК. Это позволит выйти на новый уровень в части электронного документооборота, повысит скорость и удобство необходимых для агрария процедур, также возможны перспективы для разработки новых индексных продуктов. Как и в самом сельхозпроизводстве, в агростраховании технологии играют ключевую роль.