- 16 ноября, 2024

В ИНТЕРЕСАХ ПАЦИЕНТА

Директор ТФОМС Свердловской области Валерий Шелякин полагает, что роль страховой компании как «адвоката пациента» в ближайшие годы будет расти, а специалисты СМО со временем будут снимать значительный объем проблем, которые неизбежно возникают у человека, когда он становится пациентом.

ССТ: Какие ключевые проблемы и риски для системы ОМС и здравоохранения в целом Вы могли бы отметить?

Валерий Шелякин: Вопрос крайне непростой. С одной стороны, год от года бюджет региональной системы ОМС ощутимо растет: в этом году в сравнении с предыдущим прирост составит около 10 млрд руб., объем бюджета в целом — около 88 млрд руб. И это само по себе отлично, если бы не влияние трех трендов, которые я условно разделил бы на «федеральный» и «локальные».

Первый касается всей страны и связан с объективно растущими расходами на заработную плату медицинского персонала. Напомню, бóльшая часть фонда оплаты труда формируется за счет средств системы ОМС. Если в «доковидном» 2019 году средняя заплата врачей в Свердловской области составляла 75 тыс. руб., сегодня она превышает 115 тыс. руб., и, судя по всему, этот тренд сохранится.

Еще два фактора, влияющих на финансовую устойчивость системы ОМС, важны для отдельных регионов, похожих на Свердловскую область по половозрастному составу и особенностям оказания и потребления медицинской помощи. Во-первых, это, конечно, финансирование медицинских организаций «федерального» подчинения. С 2021 года помощь в ФМО оплачивается напрямую из Федерального фонда ОМС, а средства формируются за счет сокращения субвенций территориям. По своей сути это абсолютно правильно: жители получают помощь не в своих региональных больницах, а в федеральных клиниках, и таким образом средства территориальных программ ОМС «экономятся» на стоимость помощи, оказанной в ФМО. Однако свердловское здравоохранение достаточно высокотехнологично — и наши граждане получают основной объем помощи на месте, не выезжая в условную Москву и Санкт-Петербург, где сконцентрированы федеральные клиники.

Объясню проще, на цифрах. Наша терпрограмма в 2024 году «недополучила» около 6 млрд руб., запланированных на оплату помощи в федеральных клиниках. Стоимость помощи, которую наши жители получат в федеральных центрах, по самым смелым оценкам, не превысит 3 млрд руб. Это одна из ключевых причин дефицита! И с одной стороны, можно принять простое управленческое решение: сократить объемы высокотехнологичной помощи внутри субъекта и чаще отправлять пациентов, например, в столицу. Но возникает новый риск: система ОМС не оплачивает проезд, проживание, сопровождение родственников, и эти расходы лягут на плечи пациентов. Конечно, сейчас на такие риски мы не идем, балансируем имеющиеся ресурсы.

Вторая причина дефицита — оплата помощи онкологического профиля. Заболеваемость онкологией в нашем регионе существенно выше среднероссийской, запланированных в субвенции средств объективно не хватает на обеспечение доступности помощи пациентам со злокачественными новообразованиями. В этом году нас очень поддержал региональный бюджет: на оплату таблетированной химиотерапии выделено 2 млрд руб. областных средств. Но в целом, мы очень рассчитываем, что в ближайшие годы подходы к распределению субвенции и к определению в ней доли расходов на онкологическую помощь будут пересмотрены.

На самом деле, мы находимся в постоянном диалоге с нашими федеральными коллегами — руководством Федерального фонда ОМС и профильным Центром экспертизы Минздрава России. Понятно, что учесть нужды и особенности всех в такой большой и такой разной стране крайне сложно. Но отдельные сведения об объеме и структуре субвенции на финобеспечение региональной системы ОМС на следующий год вызывают аккуратный оптимизм.

ССТ: Насколько, с Вашей точки зрения, ощутим эффект профилактических мероприятий?

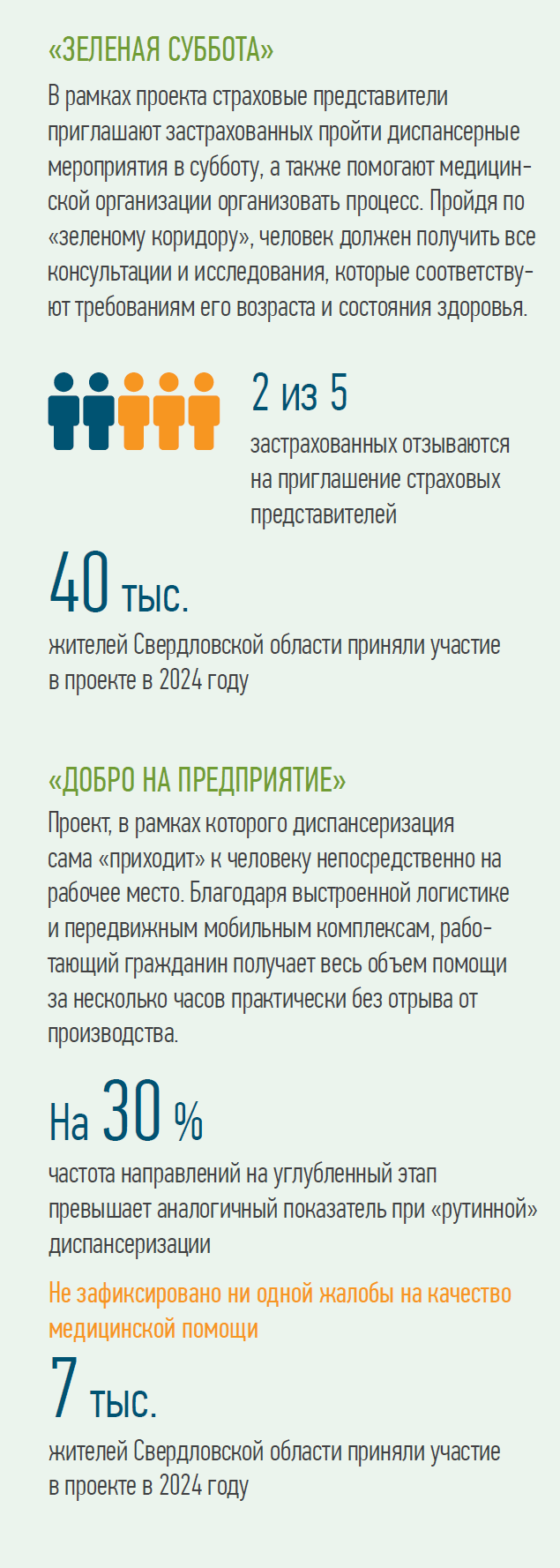

В. Ш.: Совершенно очевидно, что как бы ни увеличивались расходы на стационарную помощь, они не смогут внести реальный вклад в демографические показатели, в увеличение продолжительности здоровой жизни без дальнейшего развития профилактического, диспансерного блока здравоохранения. Наверное, бессмысленно приводить какие-то общие цифры. Полагаю, что сегодня все регионы страны сталкиваются с определенными трудностями при реализации запланированных объемов профмероприятий. Где-то проблема в кадровой и инфраструктурной обеспеченности амбулаторного звена, где-то — в нежелании людей ходить по больницам «просто так», без видимых на то причин. В Свердловской области мы стараемся решать эти проблемы при активном участии страховых компаний: несколько лет у нас действуют проекты «Зеленая суббота» и «Добро на предприятие».

Отмечу наши новации в еще одном блоке профилактической работы — диспансерном наблюдении. Напомню, что в консультативных и диагностических услугах нуждаются также люди с уже установленным диагнозом хронического заболевания, а качественное и постоянное наблюдение позволяет избежать или отсрочить ухудшение состояния здоровья и связанную с ним инвалидизацию.

С прошлого года в системе ОМС Свердловской области действуют новые подходы к оплате случаев диспансерного наблюдения. Каждая консультация и исследование, необходимое пациенту с хроническим заболеванием, оплачивается отдельно. Если человек в момент обращения в больницу нуждается только в базовом наборе консультаций и исследований, расходы ОМС на его диспансерное наблюдение могут быть ниже усредненного норматива, который в этом году составляет 1409 руб. Если для уточнения диагноза и коррекции терапии пациенту необходима более сложная диагностика, в том числе компьютерная и магнитно-резонансная томография, стоимость диспансерного наблюдения окажется намного выше усредненного показателя. Так, например, полный набор услуг при наблюдении за пациентом со злокачественным новообразованием может достигать 15–17 тыс. руб.

Мы убеждены, что такие тарифные решения в перспективе обеспечат неформальный подход клиник к медицинскому наблюдению за лицами с хроническими заболеваниями. Важно уточнить, что, с одной стороны, такой подход финансово мотивирует больницы, а с другой — обеспечивает рациональные траты средств ОМС. Например, если услуга входит в стандарт диспансерного наблюдения, но была сделана этому пациенту ранее — в ходе диспансеризации, или профосмотра — и еще не потеряла свою диагностическую ценность, повторно получить за нее деньги больница не сможет: так настроен автоматизированный контроль.

На место формальных, технических вопросов приходит все больше важных и сложных обращений, связанных с организацией медицинской помощи, ее качеством и доступностью.

ССТ: Как Вы оцениваете роль страховых компаний в обеспечении пациентоцентричной медицины?

В. Ш.: В системе ОМС Свердловской области сегодня действуют 4 страховых медицинских организации, где трудятся около 200 страховых представителей разных уровней. Год от года расширяются механизмы взаимодействия с застрахованными.

Если 10 лет назад контакты зачастую ограничивались звонками в страховую компанию, сегодня в нашем распоряжении не менее девяти инструментов для знакомства и помощи нашим гражданам: это платформы обратной связи, чат-боты в социальных сетях, прямые телефоны в больницах и, безусловно, очные дежурства страховых представителей в медицинских организациях. Они позволяют лично познакомиться с пациентом и оперативно, на месте, помочь решить вопросы, возникающие в ходе получения медицинской помощи. Такое расширение точек контакта ожидаемо привело к росту узнаваемости страховых компаний и страховых представителей. В год наши СМО проводят более 150 тыс. консультаций граждан, и на место формальных, технических вопросов приходит все больше важных и сложных обращений, связанных с организацией медицинской помощи, ее качеством и доступностью.

Пятый год в Уральском федеральном округе проходит конкурс на звание лучшего страхового представителя системы ОМС, к нам присоединяются коллеги из Поволжья, Сибири, Дальнего Востока — победители внутренних региональных этапов. Участники соревнуются в умении быстро решать сложные практические задачи, связанные с защитой прав застрахованных, делятся опытом, формируют очень поддерживающее и профессиональное сообщество.

Важная задача, которая стоит сегодня перед всеми участниками системы ОМС — продолжать знакомить гражданина с его страховой компанией. Думаю, роль страховой компании как «адвоката пациента» в ближайшие годы будет расти, а специалисты СМО со временем будут снимать значительный объем проблем, конфликтов, которые неизбежно возникают у человека, когда он находится в одном из самых уязвимых своих состояний — состоянии пациента.