- 25 октября, 2025

От точности учета — к ценности для пациента

Снятие негласных барьеров по установлению подозрений на онкозаболевания не привело к существенному повышению точности раннего выявления рака у пациентов. Очевидно, что развитие диагностики по такому сценарию лишь усугубит проблему ресурсной обеспеченности системы здравоохранения.

В рамках глобального корпоративного проекта по внедрению предиктивного анализа реестров счетов в АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» разработан комплекс аналитических и цифровых инструментов, позволяющий оценивать эффективность первичного звена здравоохранения в части, касающейся диспансеризации взрослого населения, диспансерного наблюдения при хронических неинфекционных заболеваниях, а также диагностики онкологических заболеваний. Эти инструменты могут использоваться как система поддержки принятия управленческих решений в здравоохранении.

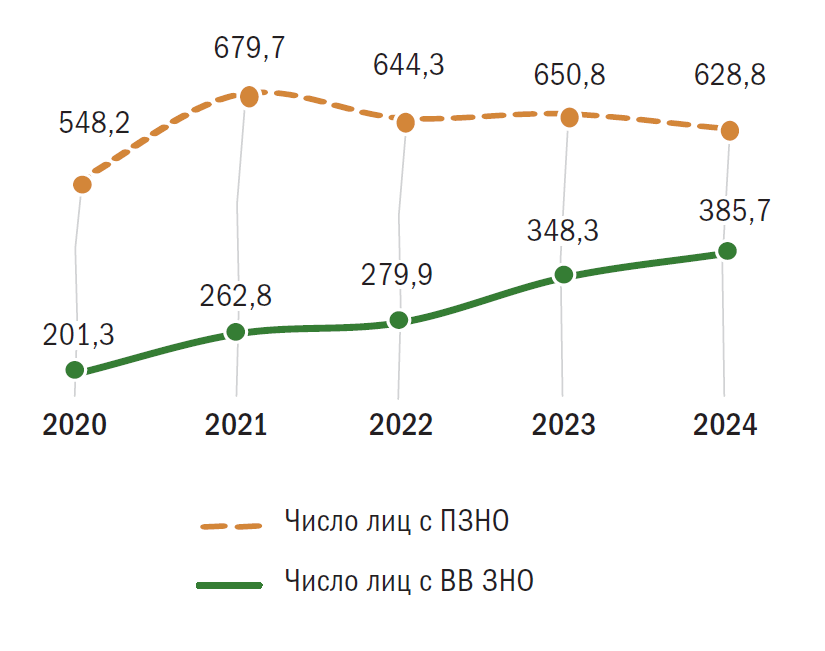

Эффективность диагностики злокачественных новообразований (ЗНО) — одна из наиболее актуальных проблем современного здравоохранения. В статье приводится анализ сплошной выборки счетов в системе ОМС, оплаченных в 2020–2024 годы, из 54 субъектов РФ с численностью застрахованных более 38 млн человек.

Общее число лиц с впервые выявленными ЗНО (ВВ ЗНО) в этих регионах за пять лет составило 1,2 млн, или в среднем 630 случаев на 100 тыс. человек. Число лиц с подозрением на ЗНО (ПЗНО) составило 566 тыс. человек и за пять лет выросло почти в 2 раза.

При этом если в большинстве регионов ранее доминировало умалчивание сведений о ПЗНО (ключевого события в диагностике рака) в счетах, то в 2023– 2024 годах отчетливо проявились отдельные региональные практики, нацеленные на увеличение числа ПЗНО и соответствующую мотивацию врачей первичного звена. Однако из общего числа лиц с установленным подозрением на ЗНО (566 тыс. человек) лишь у 155,8 тыс. позднее было обнаружено онкозаболевание. То есть, подтвердилось каждое четвертое подозрение.

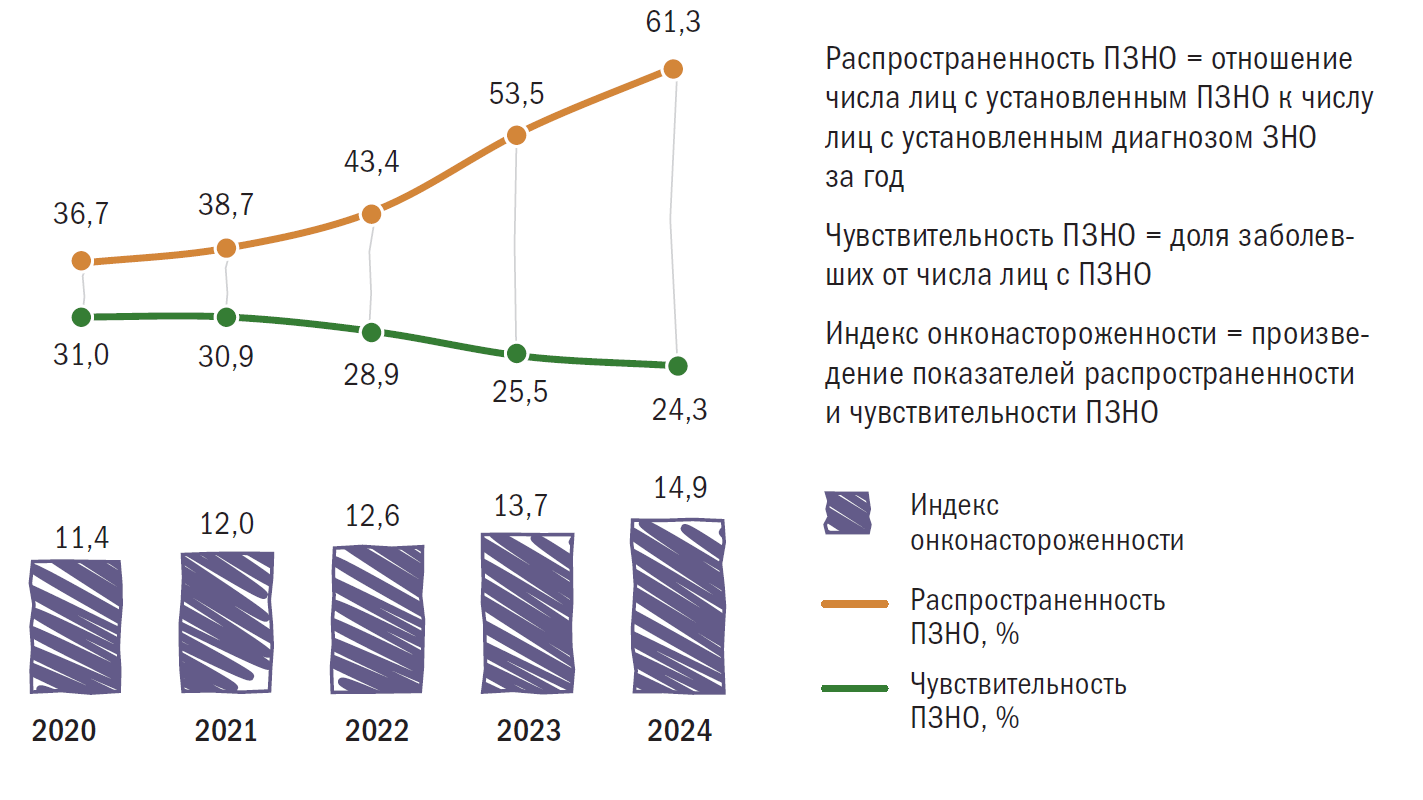

Значимость подозрения на ЗНО как события, связанного с первичным обнаружением и интерпретацией симптомов заболевания, невозможно переоценить. Но снятие негласных барьеров для фиксации ПЗНО без соответствующих критериев снизили их чувствительность, что в конечном итоге не привело к существенному повышению индекса онконастороженности. Очевидно, что развитие диагностики ЗНО по такому сценарию в ближайшие годы лишь усугубит проблему ресурсной обеспеченности здравоохранения.

Практическое значение предложенных показателей можно проиллюстрировать несколькими важными тезисами.

— Подозрений на ЗНО не может быть кратно меньше диагнозов.

— Учет признака ПЗНО является важным фактором понимания реального положения дел в отрасли.

— Не каждое подозрение заканчивается диагнозом, следовательно, прямое стимулирование «подозрительности» без выработки критериев таких подозрений не даст нужного результата.

— Низкая чувствительность (точность) подозрений автоматически ставит на повестку дня вопрос о ресурсах системы и нерациональном потреблении диагностических исследований.

При сегодняшней чувствительности подозрений на ЗНО (24,3 % в 2024 году) их на каждые 100 пациентов с ВВ ЗНО требуется более 400. Однако в 2024 году устанавливалось лишь чуть более 60 ПЗНО на 100 ВВЗНО, при этом нередко и во многих регионах наблюдалась нехватка диагностических ресурсов.

Индекс онконастороженности является интегральной оценкой, объединяющей частоту использования признака подозрения на ЗНО и его точности. Текущие значения индекса, полученные на основе данных реестров счетов, отражают удаленность реального положения дел от идеального состояния, когда все случаи ЗНО имели подозрение в анамнезе, а все подозрения подтвердились диагнозом. Стоит задуматься как о введении обязательности признака ПЗНО в реестрах счетов на оплату медицинской помощи, так и о необходимости разработки критериев таких подозрений для повышения их точности.

Длительность диагностики ЗНО (ДД ЗНО) является одним из самых значимых интегральных показателей эффективности первичного звена здравоохранения, представляющим критически важную ценность для пациентов. Едва ли он может быть заменен каким-либо косвенным или процессным параметром.

Прямое измерение ДД ЗНО от момента подозрения до диагноза ЗНО позволило получить «нативные» показатели с неестественно «драматической» динамикой в последние 5 лет. Хорошей новостью является то, что подробный анализ структуры показателя ДД ЗНО показал доминирующий вклад накопившихся в выборке за 5 лет «неточных» подозрений, не проявившихся в течение года и, вероятно, уже не связанных с развившимся впоследствии заболеванием. Однако такое объяснение не может полностью оправдать очевидную стагнацию в деле сокращения сроков диагностики ЗНО.

Во-первых, рост числа случаев со сверхдлинной диагностикой требует не только статистического объяснения, но и дополнительного изучения, например, в части, касающейся медленно развивающихся и труднодиагностируемых ЗНО. При этом временной критерий отсечения случаев с экстремально длинными ДД ЗНО требует уточнения для разных групп ЗНО и (или) замены на более объективные маркеры «отмены» подозрений или продолжения их отслеживания.

Во-вторых, доля пациентов с «целевой» длительностью диагностики (до 30 дней) хоть и была относительно стабильна, но на пятилетнем отрезке наблюдения достоверно снизилась. А средние значения ДД ЗНО в группах с «приемлемыми» и более реалистичными (до 100 дней) сроками диагностики не уменьшаются. Такая динамика на фоне значительных инвестиций государства в отрасль и убывания последствий пандемии COVID-19 заставляет задуматься о необходимости изменения подходов к организации и учету ключевых этапов диагностики рака в первичном звене.

Динамика распространенности и чувствительности подозрения на ЗНО и индекса онконастороженности в 2020–2024 годы, %

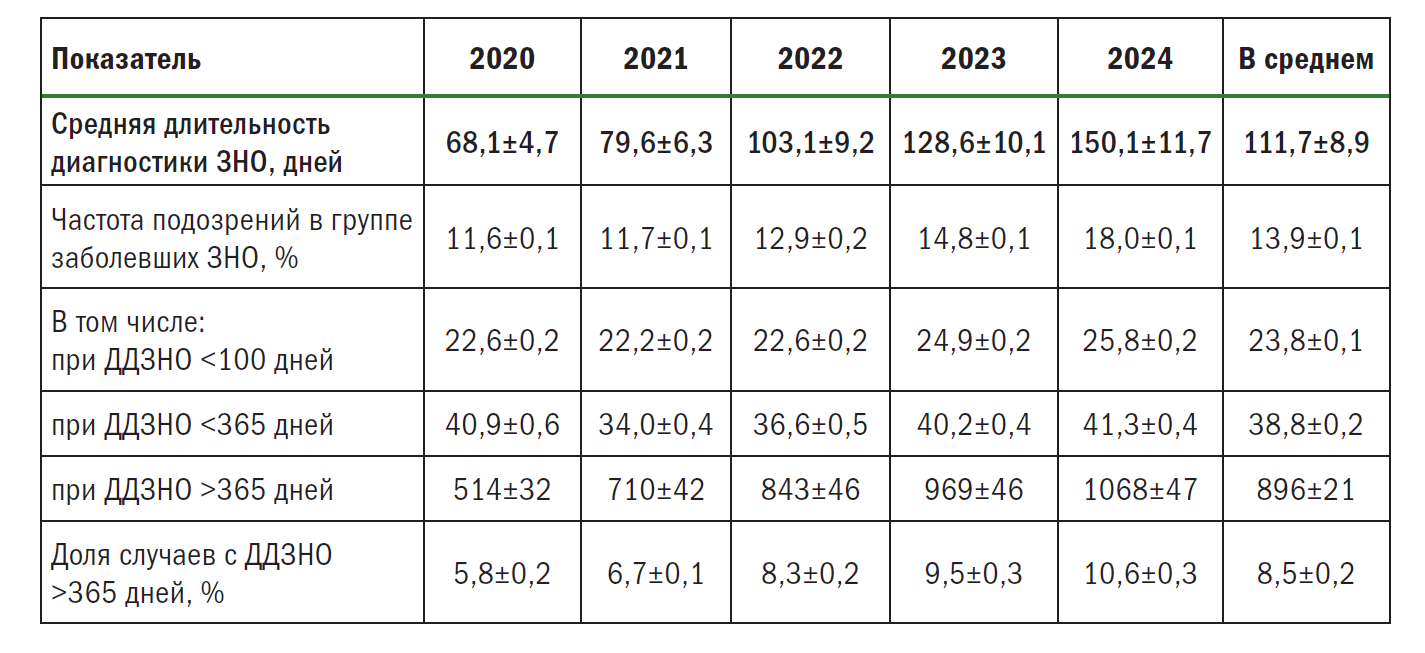

Динамика показателей длительности диагностики ЗНО

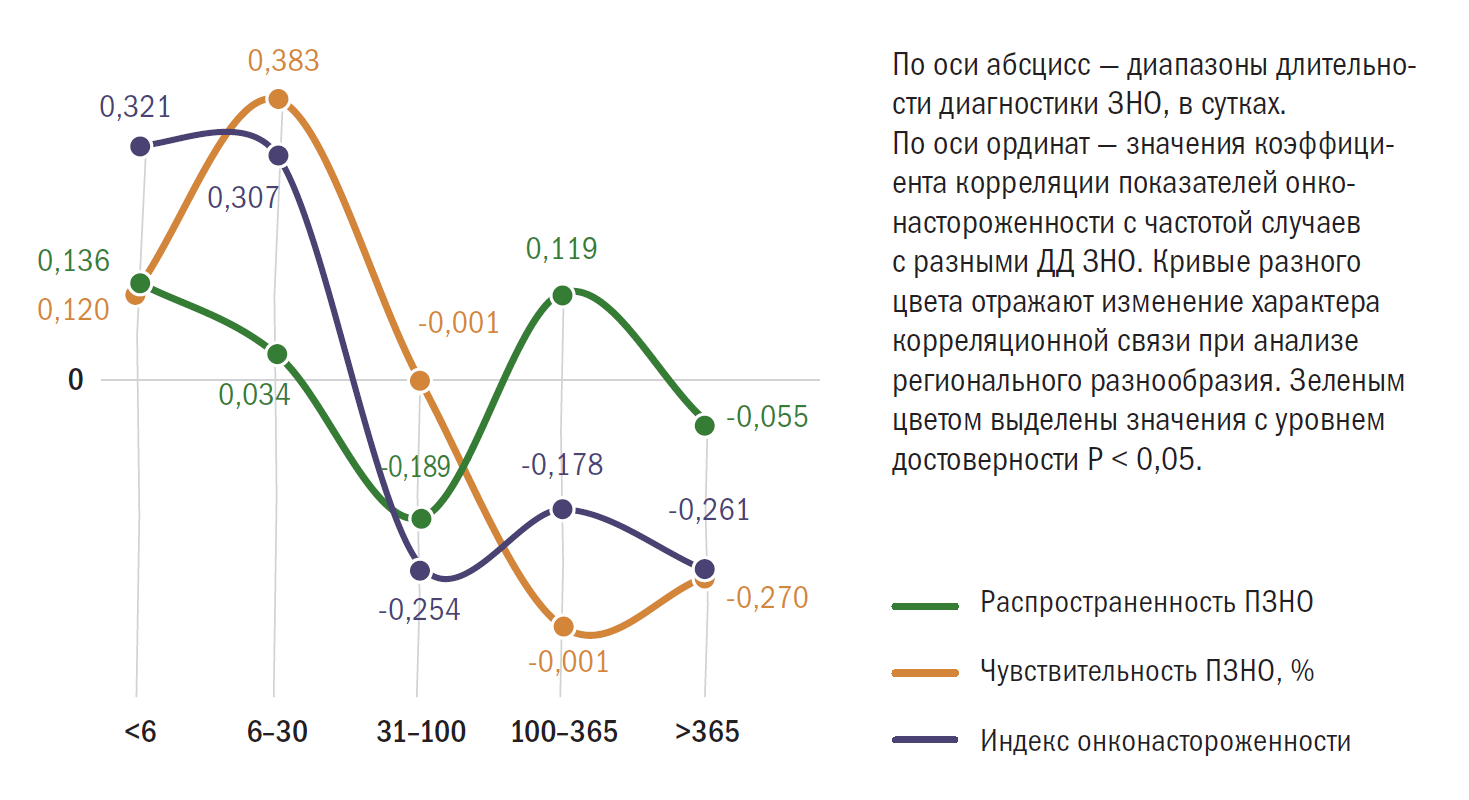

Связь показателей онконастороженности с длительностью диагностики ЗНО

Очевидно также и то, что отдельного изучения требуют случаи со сверхкороткой (менее 6 дней) или необычайно большой (более 100 дней) длительностью диагностики. В общей сложности таких пациентов за 5 лет наблюдения набралось 33,2 %. То есть, для каждого третьего пациента с ВВ ЗНО роль подозрения, как важнейшего события для начала диагностического процесса, была неочевидной.

При этом структура этапов диагностики рака включает в себя, по меньшей мере, три группы факторов задержки: поведение пациента, квалификация врача первичного звена, а также эффективность и обеспеченность ресурсами системы здравоохранения.

Возможность измерения этих факторов представляется необходимым свойством любой медицинской информационной системы и одновременно — актуальной задачей здравоохранения.

Важной особенностью параметров онконастороженности и длительности диагностики ЗНО является их тесная взаимосвязь, хорошо проявляющаяся при анализе корреляций региональных показателей.

Для более благополучных регионов характерны более высокие показатели чувствительности ПЗНО и индекса онконастороженности, которые положительно и достоверно коррелируют с более высокой долей пациентов с короткими диапазонами ДД ЗНО (левая верхняя четверть диаграммы на стр. 69). Для регионов с более высокой долей пациентов с длинными диапазонами ДД ЗНО (см. диаграмму) характерна отрицательная связь с индексом онконастороженности и чувствительностью ПЗНО. Распространенность ПЗНО при этом достоверно не коррелирует с длительностью диагностики, что лишний раз подчеркивает ограниченное влияние «подозрительности», если таковая не связана с высокой точностью подозрений.

Аналогичные особенности и вопросы будут актуальны независимо от источника данных (реестры счетов, медицинские информационные системы, базы данных структурированных электронных медицинских документов и т. п.). Необходимость понимания реального положения дел в отрасли потребует ужесточения требований к учету, в какой бы информационной системе он ни производился.

Рост числа случаев со сверхдлинной диагностикой требует не только статистического объяснения, но и дополнительного изучения в части, касающейся медленно развивающихся и труднодиагностируемых ЗНО.

Растущая роль первичного звена здравоохранения в контроле над онкологическими заболеваниями в последние два десятилетия стала предметом многочисленных исследований и дискуссий. Специалисты все чаще выступают за первичную медико-санитарную помощь как предпочтительную форму оказания медицинской помощи. Это представляется целесообразным для стабилизации расходов на здравоохранение и с учетом предпочтений пациентов, которые хотят лечиться поближе к дому. А совокупность различных современных факторов (влияние ИТ, появление новых препаратов и диагностических методов, рост заболеваемости ЗНО и т. п.) обострила ряд вопросов об эффективности первичной медико-санитарной помощи и ее ожидаемом вкладе в борьбу с ЗНО.

Эксперты компании «СОГАЗ-Мед» убеждены, что ценностно-ориентированные показатели должны стать основой оценки эффективности первичного звена (время ожидания при наличии специалиста, частота выявления ХНИЗ, длительность диагностики рака). Идентификация и локализация проблемных зон первичного звена на основе анализа неоднородности показателей результативности в разрезе организаций (подразделений, врачебных участков) и с использованием оригинальных алгоритмов обработки данных (СППУР) позволит эффективнее заботиться о здоровье населения и более рационально использовать средства системы ОМС.