- 30 мая, 2025

От контроля — к сопровождению

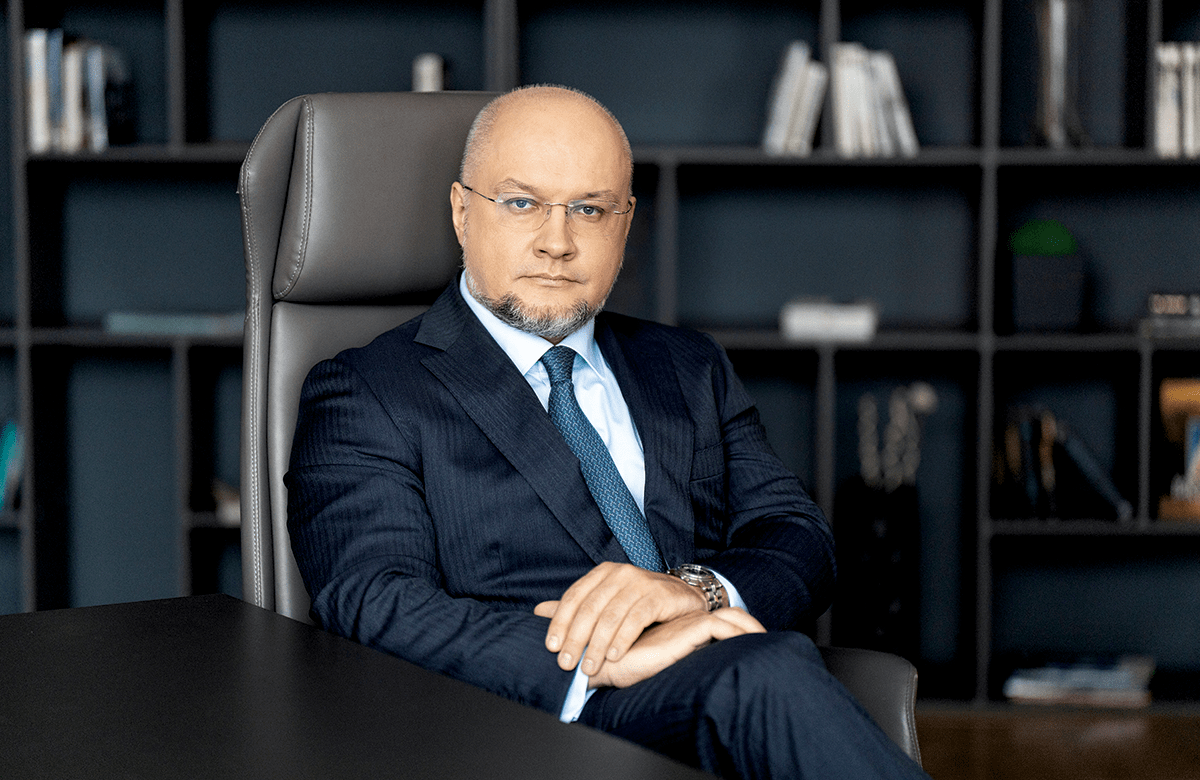

В российской системе здравоохранения есть множество механизмов контроля доступности и качества медицинской помощи, но нет стимулов для пациентов более ответственно относиться к своему здоровью. Вице-президент ВСС Роман Щеглеватых рассказал в своем интервью, какими мерами со стороны страховщиков можно решить эту проблему.

ССТ: Какие существуют механизмы для контроля качества оказания медицинской помощи?

Роман Щеглеватых: Главная задача системы здравоохранения — это обеспечение доступности и качества медицинской помощи. В нашей системе ОМС функцию такого контролера во многом выполняют страховые компании, которые обеспечивают защиту прав застрахованных лиц. Безусловно, другие участники системы, такие как Росздравнадзор, региональные органы исполнительной власти и территориальные фонды ОМС также осуществляют проверки.

Одним словом, есть много механизмов, которые направлены на контроль работы медицинских организаций. Однако в вопросах своевременной диагностики и результата лечения весьма важен вклад поведенческих факторов пациентов. К сожалению, в государственной системе здравоохранения нет таких стимулов, которые бы способствовали развитию осознанного отношения пациента к здоровью.

ССТ: Какие инструменты применяются для оценки качества и доступности помощи?

Р. Щ.: Качество помощи раскладывается на три элемента — структура, процесс и результат. И для оценки каждого элемента должны использоваться разные инструменты.

Для оценки структуры нужно использовать порядки медицинской помощи, в том числе региональные порядки маршрутизации пациентов при конкретных заболеваниях. Для оценки процесса — клинические рекомендации и порядки. Для оценки результата — клинические рекомендации. Только совокупность инструментов позволяет достоверно оценить, были ли допущены нарушения качества или доступности медицинской помощи, повлекшие негативные последствия или даже риск негативных последствий для здоровья и жизни пациента.

Только совокупность инструментов позволяет достоверно оценить, были ли допущены нарушения качества или доступности медицинской помощи, повлекшие негативные последствия.

Страховщик, как правило, не оценивает отдельно взятый случай медицинской помощи. Мы сейчас движемся к тому, чтобы оценивать именно совокупность случаев, всю историю болезни пациента. Оценивается коморбидный фон, когда у одного пациента развивается несколько заболеваний. Этим занимаются врачи, которые доказали свою экспертную компетенцию и были внесены в соответствующий реестр. Такая оценка — это всегда ручной труд, и пока никто еще не придумал, каким образом его можно автоматизировать. Можно сказать, такой элемент контроля — во многом изюминка нашего здравоохранения.

ССТ: В чем ее польза?

Р. Щ.: Через этот контроль мы, с одной стороны, стимулируем медицинские организации к более качественной работе, с другой стороны — даем очень детальную оценку того, что было сделано не так на системном уровне, какие есть дефекты, которые приводят или могут привести к похожим событиям у других пациентов.

Понятно, что, проверив лишь одну медицинскую организацию в одном регионе, такую оценку не дашь. Но страховщики работают по всей стране, со всеми медорганизациями. Они на регулярной основе дают в систему ОМС информацию, которая детализирована вплоть до медицинской организации. Выявленная проблематика рассматривается на координационных советах, где принимаются решения по совершенствованию организации оказания медицинской помощи.

ССТ: Можно ли привести примеры, как повлияли проверки страховщиков на повышение качества медицинского обслуживания?

Р. Щ.: Таких примеров огромное количество. Одним из наиболее ярких, пожалуй, стал проект, целью которого было снижение младенческой смертности. Она, кстати, в целом по России сегодня очень низкая — и в этом есть заслуга системы здравоохранения в целом. Однако в конкретном регионе эта проблема оставалась.

Качество помощи раскладывается на три элемента — структура, процесс и результат.

Тогда страховщики провели работу по экспертизе качества медуслуг и по сопровождению пациентов. В каждом случае ведения беременной находился тот или иной дефект качества и доступности медицинской помощи — в каждом! По результатам годового проекта, после предметной работы совместно с органом исполнительной власти и с медорганизациями, нарушения были выявлены только в каждом четвертом случае. Количество преждевременных родов снизилось в два раза.

Такой эффект возможен только тогда, когда к результату контроля с вниманием относятся все участники системы, в первую очередь — региональные министерства здравоохранения.

ССТ: Являются ли мотиватором для медицинских организаций санкции, которые накладывают страховщики по итогам такого контроля?

Р. Щ.: Необходимо отметить, что такой контроль проводится в первую очередь в интересах пациентов и защите их прав в ОМС. При этом немаловажно отметить, что 85 % средств, которые в рамках финансовых санкций удерживаются с медорганизаций, возвращаются обратно в систему ОМС для дальнейшего финансирования тех же медицинских организаций. В 2024 году в результате проведенных проверок в систему ОМС возвращено порядка 17 млрд рублей. Конечно, риск неоплаты части позиций реестра счета стимулирует медицинские организации избегать нарушений и совершенствовать процессы. Но это весьма мягкий инструмент, который, помимо прочего, не влечет последствий для медицинского работника, например, административной или уголовной ответственности.

В классических страховых моделях система стимулов и мотиваторов для всех участников присутствует обязательно

Всего в год страховщики проводят 30 млн экспертиз, каждый пятый случай — с теми или иными нарушениями! Если говорить о качественном улучшении этого инструмента контроля — необходимо менять принцип отбора случаев, концентрироваться на тех, которые имеют наибольший риск нарушений медпомощи. Реализовав такой риск-ориентированный подход к отбору случаев на экспертизу, мы повысим эффективность нашей работы, сможем выявлять больше скрытых дефектов и тем самым способствовать росту качества медицинской помощи.

Доступность медуслуг оценивать сложнее, потому что чаще — это либо несоответствие инфраструктуры потребностям граждан, либо не очень грамотно организованные процессы внутри медицинской организации, которые снижают ее пропускную способность и тем самым влияют на доступность помощи.

ССТ: Какие стимулы могут быть внедрены в систему здравоохранения, чтобы мотивировать пациентов сохранять свое здоровье?

Р. Щ.: Отечественная система ОМС представляет собой бюджетно-страховую модель. В классических страховых моделях система стимулов и мотиваторов для всех участников присутствует обязательно.

Например, в Голландии стоимость страховки зависит от индекса массы тела пациента, поскольку лишний вес — это важный фактор развития сахарного диабета, кардиологических проблем и т. п. Есть подходы, которые мотивируют человека бросить курить, употреблять алкоголь, больше двигаться и проходить профосмотр.

Страховщик классической модели определяет медицинские организации, в которых будет оказываться медпомощь. И медицинская организация тем самым замотивирована на то, чтобы улучшаться, а иначе страховщик не будет с ней взаимодействовать.

ССТ: Какая работа запланирована ВСС по линии ОМС до конца этого года?

Р. Щ.: Главное в этом году — это сопровождение ветеранов СВО. Все страховые компании включились в эту работу.

Второе: мы предлагаем несколько модернизировать принципы страховщиков, связанные с сопровождением застрахованных лиц, используя персонифицированный подход. Например, обычная история с пациентами, у которых на ранней стадии была выявлена онкология и удалена хирургическим путем: по нашим наблюдениям, такие пациенты начинают чувствовать себя здоровыми и прекращают посещать врача в рамках диспансерного наблюдения.

Но как может врач, у которого целый день поток пациентов, думать еще о тех, кто должен прийти, но не записывается? Не заточена под это медицинская организация, это не функция врача и даже медсестры — их время дорого, его нужно тратить на больных. Соответственно, страховщики взяли эту работу на себя, так как увидели в этом большой потенциал.

Проведя персональную, детальную работу с этими людьми, возвращая их обратно к медицинской организации на вторичную профилактику, мы увидели, что у порядка 10 % граждан из этой группы были выявлены рецидивы заболевания на ранней стадии — и они снова были вылечены.

Сейчас важно закрепить этот принцип в нормативных документах, чтобы впоследствии он стал обязательным для всех 23 страховых компаний. Здесь нужна унификация подходов, нужна стандартизация.

ССТ: В этом году вступает в силу № 552-ФЗ в части экстерриториального сопровождения. Что изменится?

Р. Щ.: У нас порядка 10 млн человек ежегодно обращаются в медицинскую помощь за пределами регионов своего проживания. Иногда в плановом порядке, иногда нет. Пациент законно делает звонок в страховую компанию своего региона. Но иногда в отсутствие информации о медицинской сети и особенностях организации медпомощи страховому представителю сложно обеспечить эффективное содействие пациенту. Даже если будет найдена какая-то медицинская организация, с ней надо еще умудриться связаться — в подавляющем большинстве случаев там просто кладут трубку. Мало ли, сегодня и мошенники могут позвонить под видом страхового представителя. Сотрудника медорганизации никто не обязывал отвечать на такие запросы.

Мы сейчас подготовили ряд предложений, которые позволят без существенных преобразований законодательства реализовать модели, где будет решена проблема доверия звонкам от страхового представителя и поиска медицинских организаций, работающих в этом регионе. Это позволит обеспечить равные права и одинаковые условия для сопровождения граждан страховыми медорганизациями, для помощи им как внутри региона страхования, так и вне его. Эти предложения уже сформулированы, оформлены и направлены в Федеральный фонд ОМС и в Минздрав России для согласования. Вот три основных приоритета для нас в 2025 году.