- 23 декабря, 2018

ЗАКОН И ЗАЩИТА ЖИЛЬЯ ОТ ЧС

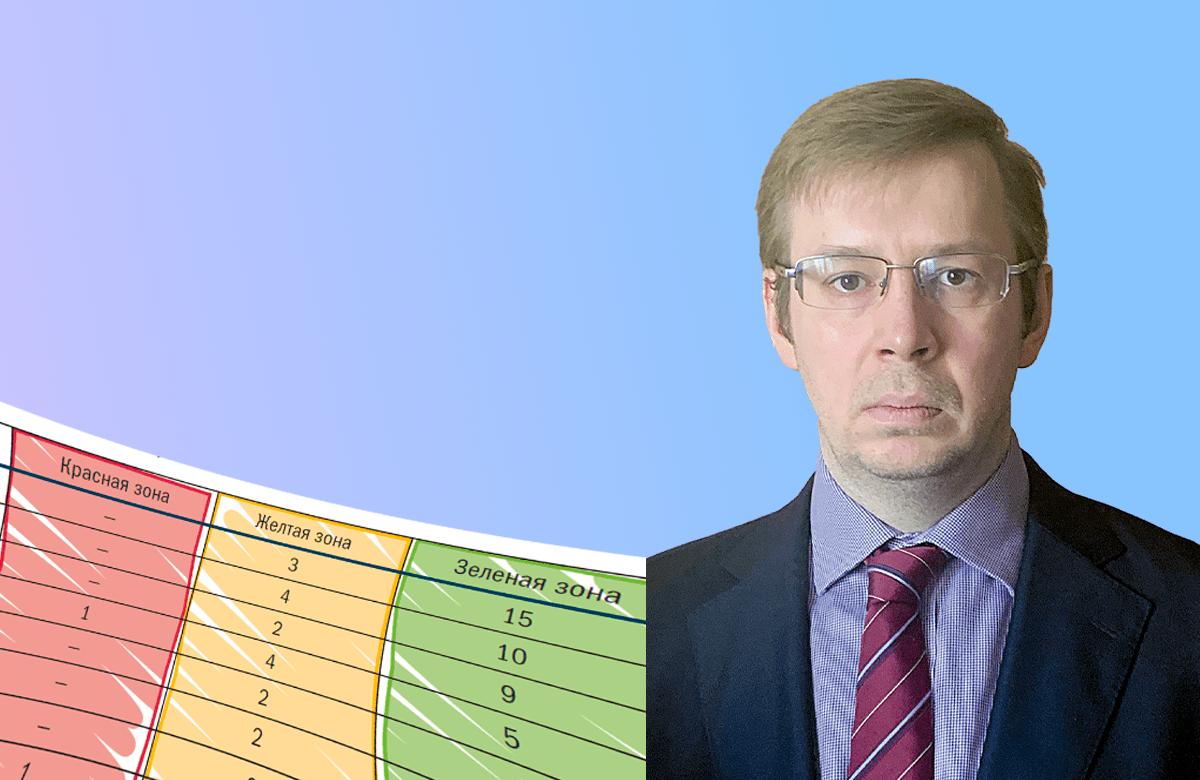

Некоторые вопросы законодательного регулирования системы страхования жилья от повреждения или уничтожения в случае чрезвычайных ситуаций раскрыл для журнала «Современные страховые технологии» Виктор Момотов, судья Верховного Суда Российской Федерации.

В современном мире техногенные катастрофы, аварии, стихийные бедствия, опасные природные явления стали достаточно распространенным явлением. Это связано

со множеством факторов, в том числе интенсивностью технического развития, процессами глобализации, упрощением технологий и иными1.

В последние годы в России случился ряд крупных стихийных бедствий, в которых многие граждане потеряли жилье, а бремя выплаты компенсаций полностью легло на бюджет, так как в большинстве случаев помещения не были застрахованы2. Данные факты обусловили решение государства о совершенствовании нормативного правового регулирования системы защиты имущественных прав граждан в чрезвычайных ситуациях.

Конституцией Российской Федерации установлено, что Россия — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (часть 1 статьи 7). Социальный характер Российского государства определяет смысл и содержание деятельности всех ветвей власти — законодательной, исполнительной и судебной. Это означает, что действия и решения публичных органов и должностных лиц должны быть социально ответственными, то есть в максимальной степени учитывать требования и запросы различных слоев общества.

В этой связи 3 августа 2018 года принят Федеральный закон № 320-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон). Данный законодательный акт стал фундаментом для создания системы страхования жилых помещений, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, с принципиально новым подходом к возмещению ущерба гражданам.

До настоящего времени ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций осуществлялась за счет средств органов местного самоуправления и органов исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации. Когда этого было недостаточно, финансирование производилось из средств федерального бюджета.

До настоящего времени ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций осуществлялась за счет средств органов местного самоуправления и органов исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации.

Существовавшая практика, во-первых, не отвечала мировым стандартам защиты прав людей, пострадавших в результате стихийных бедствий, вследствие чего в ряде случаев гражданам приходилось обращаться за защитой своих прав в суды, а во-вторых, создавала дополнительную и непрогнозируемую нагрузку на бюджет, увеличивая бюджетные расходы.

С принятием Федерального закона возмещение ущерба гражданам, застраховавшим свое имущество в рамках разработанной программы страхования, будет производиться в ином порядке.